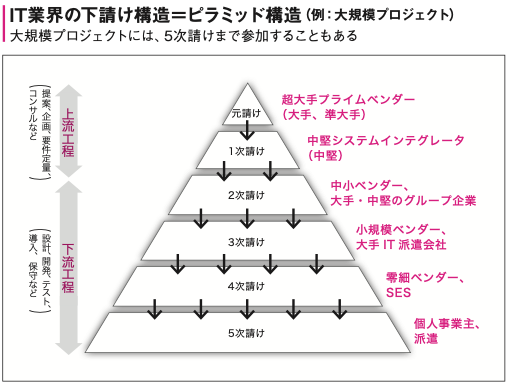

システムインテグレータ(1次請け)がユーザー企業から一括受注します。

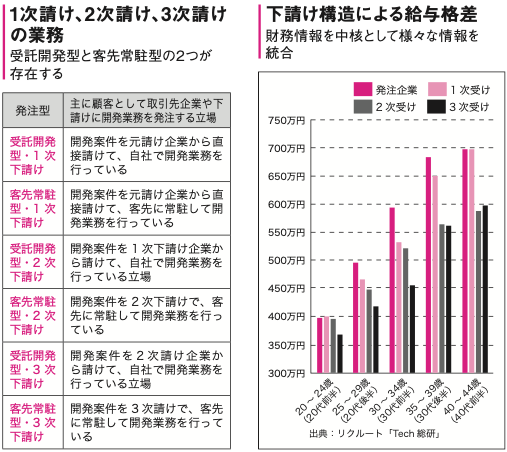

大規模なシステム案件の場合、システムインテグレータ(1次請け)がユーザー企業から一括受注して、ソフトウェア開発の業務を2次請けの会社に発注します。そして、2次請けの会社は3次請けの会社に一部の業務を発注し、さらに3次請けの会社が4次請けの会社や個人などに発注することもあります。こうした構造は、IT業界のピラミッド構造と呼ばれます。

ピラミッド構造は、不法労働など様々な問題の温床になります。

ピラミッド構造は、間に入る会社がそれぞれマージンを取るので、下に行けば行くほど実労働とは関係なく利益が少なくなります(当然、従業員の給与も低くなる)。またしばしば、1次請け、2次請けの会社が業務を丸投げして何もやっていない、社員も必要なITスキルがまったく身に付かない、などの状況が生まれがちです。特に一部のユーザー企業は、システム案件を必ず自社のシステム子会社を通して発注しています。そして、この1次請け会社が、外部のITベンダーの社員を自社の社員としてユーザー企業に派遣したりするなど、不法労働の温床となっているのです。